Kurzbiografie:

KK, geb. im niedersächsischen Celle (Deutschland). Nach kaufmännischer Ausbildung und einigen Berufsjahren - bei verschiedenen Versicherungsgesellschaften in Hannover - Studium der Germanistik (Geschichte/Politik) und Mathe/Informatik in Hannover.

1988 Reise in die USA zu journalistischen Recherchezwecken über die ersten Forschungsergebnisse in der Gen-Forschung/Altersforschung/Gerontologie (u. a. an der Johns-Hopkins University in Baltimore/Maryland und University of Florida in Gainesville).

Frühes Interesse an der Prager deutschen Literatur. 1996: Praktikant an der Karls-Universität Prag, 1997: Praktikant bei der Prager Zeitung. Dozent für DaF u. a. am Goethe-Institut Göttingen (seit 2006) und Goethe-Institut Prag (2012/13).

2021 - heute: Doktorand an der Masaryk-Universität Brünn

2014 - 2019: Forschung zu Rudolf Fuchs an der Karls-Universität Prag

2001/2002: Assistant Professor an der Han-Nam University in Daejon/Süd-Korea.

Wissenschaftliche Veröffentlichungen und Mitarbeiten u. a.:

-Kountouroyanis, Kostantin. Die Ethik des Erinnerns! Trauma, Zeugenschaft und Würde in Han Kangs „Menschenwerk“. DaF-Szene Korea. Berlin: FALK e.V. - LVK, 2025, Heft 60, Nr. 1/2025, S. 103 - 119.

-Kountouroyanis, Konstantin. Rudolf Fuchs: An Underestimated Cultural Intermediary and Social Critic in Times of Conflict, in: Humanities 14,1 (2025), S. 11-25

-Kountouroyanis, Konstantin. Internationales Literatursymposium Ungar–Kafka. Ein Rückblick auf eine Tagung vom 4. bis 6. Oktober 2023 im Neuen Rathaus Brünn, in: Brücken: Zeitschrift für Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaft. Praha: Univerzita Karlova, 2024, vol. 31, No 1, p. 165-168. ISSN 1803-456X.

-Kountouroyanis, Konstantin. Der fernöstlich-deutsche Literaturtransfer unter dem Eindruck des Ukraine-Krieges, in DaF-Szene Korea - Vom Gehen, Kommen, Bleiben. Berlin/Seoul: Lektoren-Vereinigung Süd-Korea - FALK e.V., 2023, Bd. 57, S. 95 - 108

- Kountouroyanis, Konstantin: Über Rudolf Fuchs’ letztes unvollendetes Projekt im Londoner

Exil: Der Deutsche Almanach aus der Tschechoslowakei, in: Brünner Beiträge zur Germanistik

und Nordistik, Nr. 37/1, Brno 2023, S. 47-68

- Kountouroyanis, Konstantin: Von der Expressionismus-Debatte zum „post-expressionistischen Film“ - Kristin Eichhorn und Johannes S. Lorenzen geben regelmäßig erscheinende Aufsatzsammlungen zu expressionistischen Themen heraus, in: Literaturkritik im Verlag Literaturwissenschaft/Marburg, 07/2023, ISSN 1437-9309

- Kountouroyanis, Konstantin: Prag im | Feuilleton | in Prag (Internationaler Workshop in Prag v. 20.–22.9.2018), Konferenzbericht, in: Zeitschrift für Germanistik, hrsg. vom Institut für deutsche Literatur der Humboldt-Universität zu Berlin, Neue Folge XXIX, Bd. 65, 2019, S. 404 - 406

- Konstantin Kountouroyanis/Gerhard Lauer: "Rudolf Fuchs über Franz Kafka - Eine unbekannte Werkbeschreibung aus dem Londoner Exil 1942". In: Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft, Internationales Organ für Neuere deutsche Literatur, Band 62, 2018, Seite 61 - 74, November 2018

- Konstantin Kountouroyanis: Rezension zu Suttner im Kontext – Interdisziplinäre Beiträge zu Werk und Leben der Friedensnobelpreisträgerin, in: Institut für Literaturforschung Prag. 23. Mai 2018

- "Suttner im KonText - Interdisziplinäre Beiträge zu Werk und Leben der Friedensnobelpreisträgerin", Johann Georg Lughofer (Hg.), Milan Tvrdík (Hg.) unter Mitarbeit v. Konstantin Kountouroyanis, Heidelberg 2017

Journalistische und schriftstellerische Tätigkeit seit dem 16. Lebensjahr. Tätigkeiten als Fotograf und Mediendesiger (Webdesigner/Programmierer).

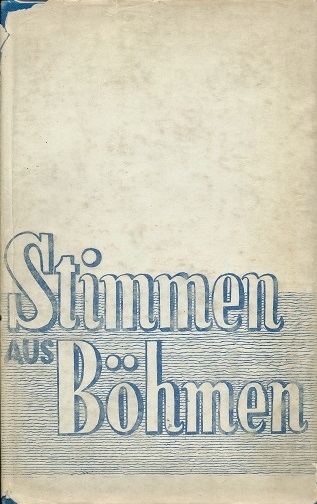

„Stimmen aus Böhmen“ 1944 im Verlag der Einheit in London erschienen. Mit Texten u. a. von Rudolf Fuchs, Egon Erwin Kisch, Oskar Kokoschka, Rudolf Popper, Ludwig Winder und Johannes Urzidil

„Stimmen aus Böhmen“ 1944 im Verlag der Einheit in London erschienen. Mit Texten u. a. von Rudolf Fuchs, Egon Erwin Kisch, Oskar Kokoschka, Rudolf Popper, Ludwig Winder und Johannes Urzidil